近期,黄安宁教授课题组就一维湖泊模型在青藏高原地区的评估和改进工作中取得新进展,论文以“Evaluating and Improving the Performance of Three 1-D Lake Models in a Large Deep Lake of the Central Tibetan Plateau”为题发表在美国地球物理学会(AGU)的《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》。

现有一维湖模型大多是针对低海拔或气候湿润区湖泊发展而来,而这些湖泊模型对青藏高原高寒干旱区湖泊热力特征模拟的适用性问题还并不清楚。该工作基于观测资料首先系统评估了3个常用1维湖泊模型(FLake, CoLM-Lake以及WRF-Lake)对青藏高原中部的纳木错湖泊热力特征的模拟性能并揭示了模式误差,进而针对模式误差改进了湖泊模型中湖-气交换以及湍流混合等物理过程,明显改善了湖泊模型对湖水温度廓线的演变特征,提高了湖泊模型在高原地区的适用性。

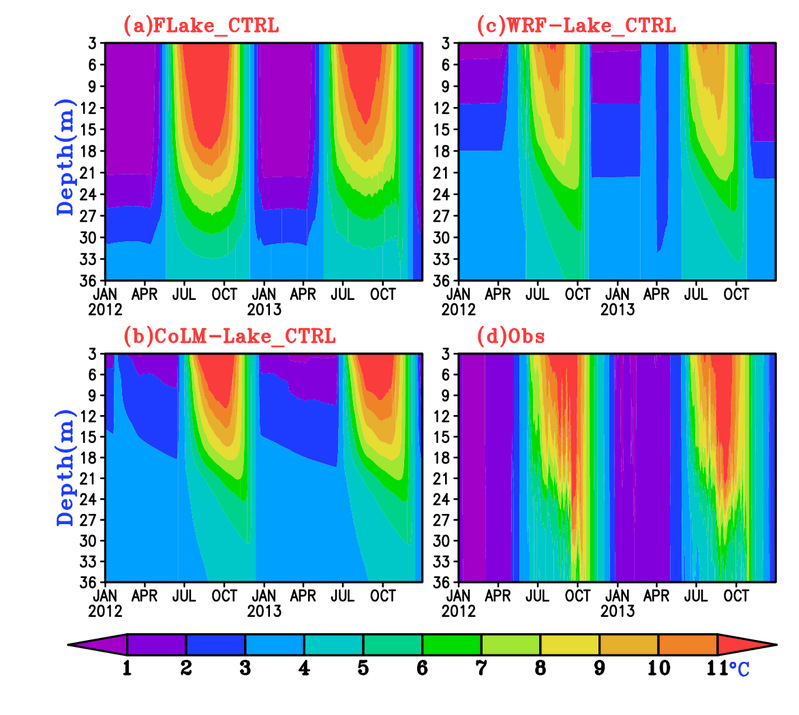

利用野外观测数据首先评估了3个1维湖泊模型对青藏高原中部地区纳木错湖热力特征的模拟能力,发现3个湖泊模型式均能合理模拟湖水温度的季节变化特征,然而所有湖泊模型模拟的混合层偏浅,模拟的温跃层湖水温度的误差较混合层上层的更大。同时发现3个湖泊模型对冬季湖水垂直温度梯度相较于观测结果存在较大的误差,观测的冬季湖水温度在垂直方向上分布均匀,然而所有的湖泊模型模拟的冬季湖水温度均存在分层现象(图1)。

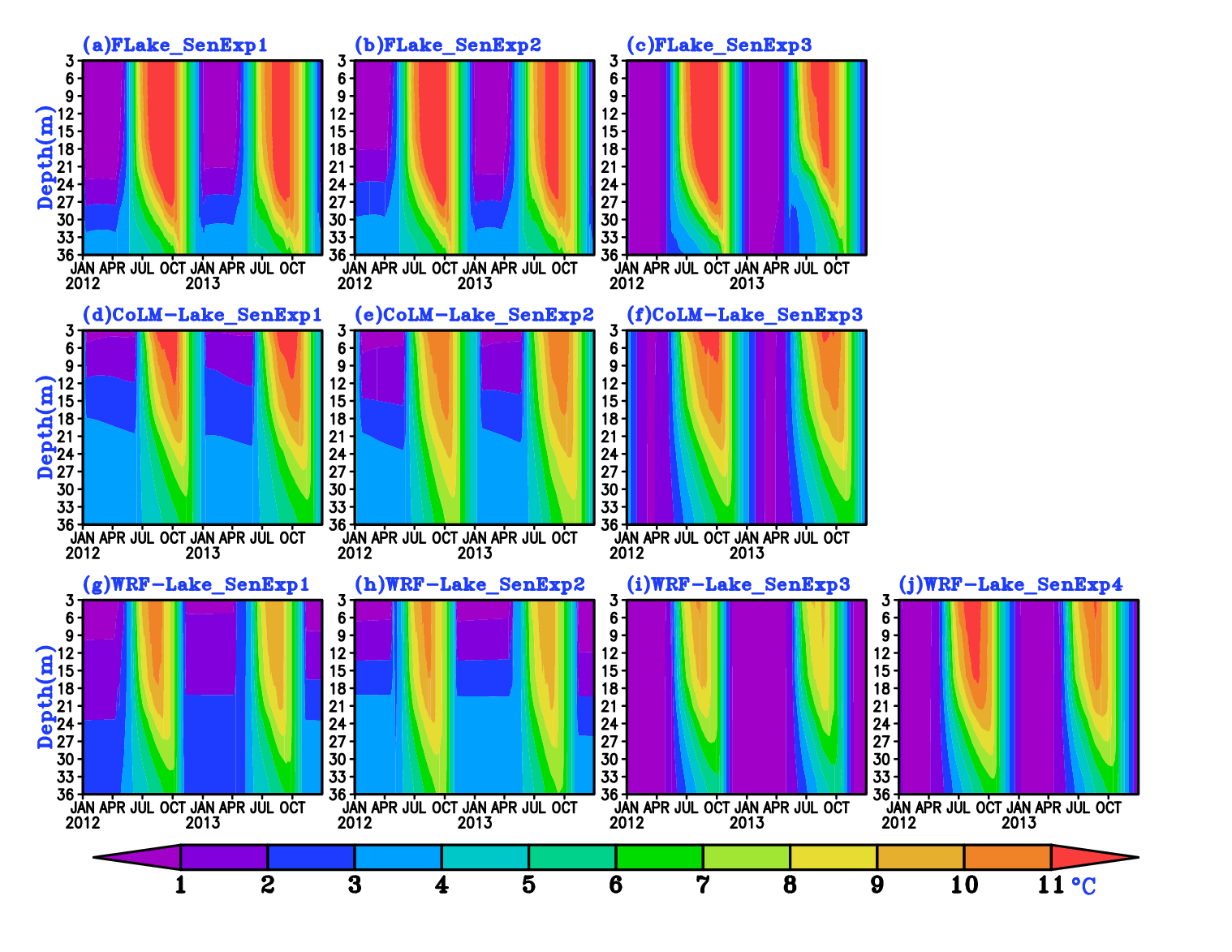

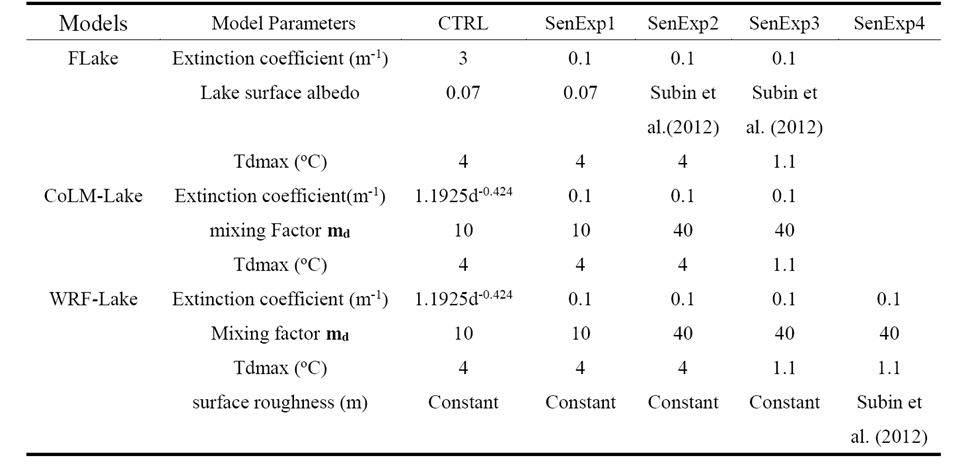

进而针对这些模式误差通过一系列敏感性试验研究了湖面反照率、湍流混合系数、消光系数、湖面热力和动力粗糙度以及湖水最大密度对应的温度(表1)对各湖泊模型模拟性能的影响,发现将湖水最大密度对应的温度从4oC调整为1.1oC可以明显改进湖泊模型对纳木错湖冬季湖水温度垂直廓线的模拟效果,同时发现,采用参数化的湖面粗糙度、减小消光系数以及增加湍流混合系数能够较好地改进CoLM-Lake和WRF-Lake模型对夏季湖水温度廓线演变特征的模拟能力,而在Flake模型中采用参数化的湖面反照率替换原始版本中的常值湖面反照率可以明显提升对湖水温度廓线演变特征的模拟效果(图2)。

该工作由黄安宁教授课题组与中山大学戴永久教授及清华大学阳坤教授团队合作完成。该研究得到了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金青藏高原重大研究计划项目的共同资助。

相关文献:

Huang Anning, Lazhu, Junbo Wang, Yongjiu Dai, Kun Yang, 2019. Evaluating and Improving the Performance of Three 1-D Lake Models in a Large Deep Lake of the Central Tibetan Plateau. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, DOI: 10.1029/2018JD029610.

戴永久,魏楠,黄安宁,朱司光,上官微,袁华,张树鹏,刘少峰,2019. 通用陆面模式(CoLM)湖泊过程方案与性能评估. 科学通报,DOI:10.1360/N972018-00609.

表1 数值试验方案设计

图1.观测和各原始版本湖泊模型模拟的湖水温度廓线演变特征

图2.各湖泊模型经改进后模拟的湖水温度廓线的演变特征