近期,张耀存教授课题组在冬季东亚副热带急流和极锋急流位置协同变化的可能机制及其与冬季中国东部降水之间关系研究中取得的系列进展,成果发表在美国气象学会(AMS)的著名期刊《Journal of Climate》。

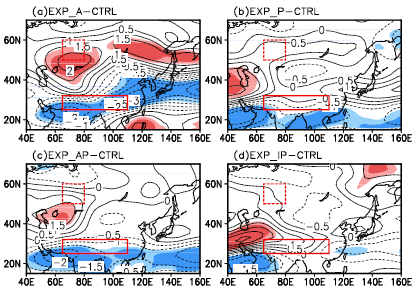

利用再分析数据发现相反位相的太平洋年代际振荡(IPO)和大西洋年代际振荡(AMO)组合对于冬季东亚急流位置的南北移动有显著影响。在90年代后期负相位的IPO(-IPO)和正向位的AMO(+AMO)配置型增加了东亚温带急流(EAPJ)和东亚副热带急流(EASJ)之间经向温度梯度和涡动增长率,进而使得两支急流相向而行。利用多组数值试验结果,进一步发现,-IPO和+AMO的配置对于两支急流南北位置移动的影响是大于单独的-IPO和+AMO的影响。伴随-IPO和+AMO的配置,两支急流之间纬向动量的经向涡动传输以及感热增强,平均有效势能更多得转化为涡动有效势能,使得两支急流之间西风增强,利于两支急流相向而行。

图1 +AMO、-IPO、+AMO-IPO和+Indian Ocean-IPO试验下300hPa全风速的响应

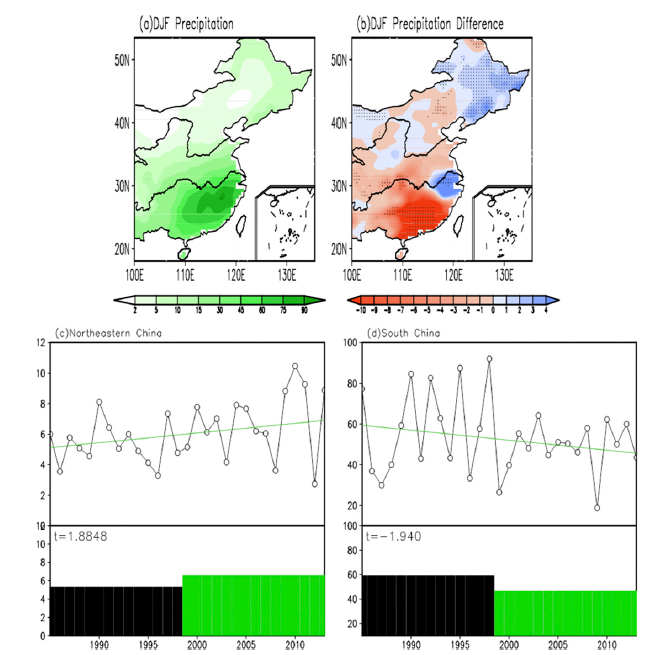

同时,研究发现,全球变暖趋势由快速增暖期转变为增暖减缓期后,对应海洋的温度信号上转变为-IPO的和+AMO耦合配置,这种配置易于导致副热带急流向北偏移,温带急流向南偏移。伴随着冬季EAPJ和EASJ相向而行,西伯利亚高压加强,使得东亚冬季风加强,西南风减弱,进而我国南部降水变少;东亚大槽西移,加强了东北部水汽的汇聚和该地区降水的产生。使得我国东部90年代后期冬季降水呈现“南少北多”的形式。该工作揭示了不同增暖时期的东亚高空急流的变化对我国东部冬季降水的影响及其变化机制,对深入理解气候变化背景下我国降水的演变机制,具有一定的科学意义和应用价值。

图2 我国东部地区冬季降水在增暖减缓期和快速增暖期的差异

该系列工作是由张耀存教授课题组与美国纽约州立大学奥尔巴尼分校Aiguo Dai教授合作完成。目前已发表高水平论文两篇,均由课题组成员黄丹青副教授为第一、通讯作者完成,其中最新的工作是黄丹青副教授在美国纽约州立大学奥尔巴尼分校访学期间完成并发表的,该系列工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和国家留学基金等项目共同资助。目前,课题组正在对夏季的东亚副热带急流和极锋急流的协同变化与不同位相IPO和AMO的关系展开进一步的研究。

相关成果:

Huang, D.*,A. Dai, B. Yang, P. Yan, J. Zhu and Y.Zhang, 2018: Contributions of Different Combinations of the IPO and AMO toRecent Changes in Winter East Asian Jets. Journal ofClimate, doi: 10.1175/JCLI-D-18-0218.1

(全文链接 https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-18-0218.1)

Huang, D.*, A. Dai, J. Zhu, Y. Zhang, and X. Kuang, 2017: Recent winterprecipitation changes over Eastern China in different warming periods and theassociated East Asian jets and oceanic conditions. Journal ofClimate, 30, 4443–4462, doi:10.1175/JCLI-D-16-0517.1.

(全文链接 https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-16-0517.1)